¿DE NUEVO ESCENARIO DE LA «GUERRA FRÍA»?

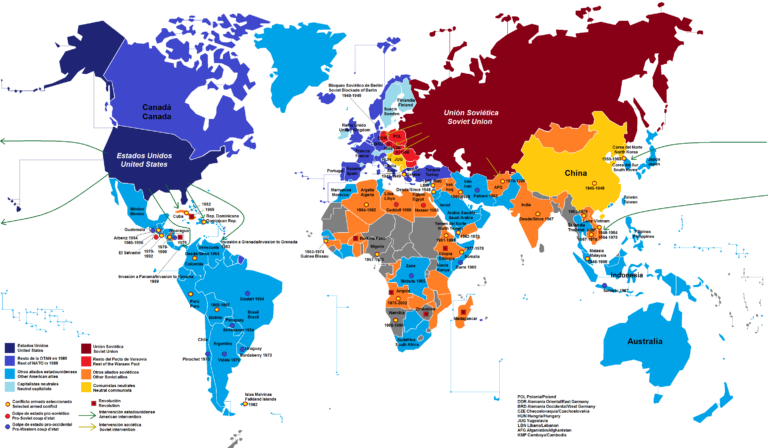

Demolido el Muro de Berlín, colapsada la Unión Soviética, desmoronado el último régimen fascista (el «apartheid» sudafricano) y con el portentoso desarrollo de las tecnologías de la información, el mundo pareció entrar en una nueva Era. Proclamaron el final de la «Guerra Fría», que había golpeado de modo especial el África subsahariana, convidada de piedra en aquel conflicto incruento en el hemisferio septentrional, pero cuyos escenarios más «calientes» se produjeron en sus naciones recién emancipadas, en Asia y en América Latina. No por casualidad: eran -son- zonas vitales para las grandes y medianas potencias enfrentadas ideológica y militarmente, que debían ser subyugadas por su importancia estratégica y económica, al producir materias primas imprescindibles para el desarrollo industrial y tecnológico de los Estados confrontados. Como sucediera tras la IGM durante «los felices años 20», un inusitado pero vacuo optimismo inundó los ánimos en la década de los ‘90 del siglo pasado. Espejismo teorizado con suma astucia por sesudos manipuladores que, con portentosa audacia, proclamaron, nada menos, «el fin de la Historia». Noción que encerraba la gran falacia que anegó los inicios del S. XXI, anestesiando las mentes: se uniformaba el Planeta, que gravitaría ya por siempre sobre el exclusivo modelo socioeconómico triunfante, al ritmo de una sola ideología y al dictado de la excluyente cultura asociada. Fantasiosa elucubración que denominaron «mundialización» o «globalización». Ningunearon, cuando no hostigaron, a cuantos, con visión más realista del acontecer, dudaron de tales ensoñaciones y advirtieron de sus efectos perniciosos, como sucediera en aquel «alocado» período de la Europa de Entreguerras, cuando pensadores clarividentes, humanistas sensatos y demócratas pragmáticos advirtieron sin éxito sobre la peligrosidad de los incipientes movimientos populistas que surgían en Italia, Austria, España y Alemania sobre todo. Sus principales protagonistas, Benito Mussolini y Adolf Hitler, no pasaban de ser «meros charlatanes» o «pobres locos» para crédulos, idealistas y biempensantes, pues lo «políticamente correcto» era secundar el mito, si acaso un «mal menor» si lograban sofrenar al comunismo iconoclasta triunfante en Rusia en 1917, cuyo ascenso fue imposible impedir. Olvidados antecedentes no tan lejanos, de nuevo la euforia negó los signos y la prepotencia enmascaró los síntomas: conspicuos hedonistas alimentaron de nuevo la euforia materialista, mitificaron la tecnología y depreciaron los conocimientos humanísticos, menguados en el currículo escolar. ¿Cómo creer «beneficioso» un sistema que estimula la libre circulación de mercancías y capitales mientras restringe y reprime la libre circulación de las personas? ¿Cómo secundar propuestas que amplían la brecha entre ricos y pobres, a nivel individual y colectivo? ¿Cómo abrazar modelos diseñados para mantener la hegemonía de un grupo humano sobre el resto, ahondando la desigualdad y creando mayores tensiones? Era clara la perspectiva, pero, carentes de ideas e ideales renovadores, los políticos prodigaron su insulsa palabrería: las propuestas se redujeron a eslóganes simplistas; los objetivos en parcas realizaciones, suficientes para las ardorosas banderías fanatizadas. De esas aguas, estos lodos: una apatía generalizada, cuyos síntomas más evidentes son el creciente abstencionismo y la paulatina irrelevancia de partidos e ideologías antes emblemáticos, los socialismos italiano y francés como ejemplo. Tampoco parece que sesudos académicos y los analistas de todo, que pontificaron exhaustivamente sobre los «provechosos» efectos de tan portentosa «revolución», se percataran de que el Orbe seguía girando en su eterna pluralidad, pues cada cultura procura preservar su identidad, al ser diversos y a menudo divergentes los intereses del ser humano. Por lo cual era una irrealidad impulsar una «homogeneización» de imposible imposición. Proclamar «la muerte de las ideologías» resultó un claro síntoma de irreflexión, ignorancia o desprecio del ser humano. Y como era natural, pronto aparecieron las resistencias y, con ellas, la angustiosa crisis existencial actual, que alguno llama «catastrofismo», abono ideal para el resurgir de la intolerancia. Por lo conocido, una retórica igualmente aterradora, «suene» a izquierdismo o derechismo.

Porque, muestran los sondeos de opinión, el principal desafío que afronta hoy Europa es la llamada «crisis migratoria». A más de tres décadas de iniciarse la tragedia cotidiana, pese a los millares de cadáveres y los ingentes recursos dilapidados, aún dan palos de ciego y no se vislumbra su fin. Sin embargo, la solución pudiera ser más fácil de lo que parece, si Europa asumiese alguna vez las consecuencias de su propia Historia. ¿Qué argumentos oponer ante la recelosa percepción -convicción para muchos- de que se habría hallado el remedio si, en lugar de negros míseros, fuesen blancos los incontables cadáveres que jalonan el trayecto, muertos en el desierto, en las fronteras de los países que atraviesan, en el mar, en sus playas y al pie de las murallas del Edén? Es verosímil la sospecha de que ya existiría la fórmula que pare tanto sufrimiento si quienes llegan exhaustos a sus fronteras fuesen de su raza y no de otras, despreciadas en el fondo, aunque nadie se atreva a expresarlo en público con claridad. Europa irradia la sensación de hallarse inerte ante un drama que altera cuanto logró la Humanidad con la victoria de la Libertad sobre el totalitarismo, estas ocho décadas de progreso moral, científico, económico y cultural. Hasta ahora se sentía cómoda con su perenne discurso maniqueo, dedicado a afianzar la noción de una supuesta supremacía de su raza sobre el resto, la hegemonía de su cultura, su complaciente prosperidad económica, organización social y dominio técnico. Y debe recordarse con claridad: tras invadir y saquear el mundo entero a sangre y fuego y destruir un sinfín de culturas, los europeos se muestran recelosos ante la pacífica presencia de personas diferentes. Descubrir que no están solos en el mundo y no son el centro del Universo requiere un profundo cambio de mentalidad, una catarsis semejante a la provocada por Nicolás Copérnico en 1543, al demostrar la certeza del heliocentrismo en contraposición al geocentrismo dominante. Las actuales resistencias a la realidad recuerdan, asimismo, las enconadas diatribas contra Charles Darwin tras la publicación de El origen de las especies en 1859. Y ambas teorías, al principio denostadas, hoy incontestables, conllevaron avances científicos, humanísticos y culturales decisivos. Pero ciertos individuos, bastante más numerosos de lo que quiere creerse, siguen anclados en mitos medievales, cuando un negro tenía el valor de un mulo y menos consideración que un caballo; de ahí determinados comportamientos, cada vez menos «aislados», que no se ajustan al espíritu Humanista y Cristiano de su proclamado ideario oficial, base de su Civilización. Dicho sin pasión, el primer paso para un remedio eficaz será reconocer con realismo las causas que provocan la masiva huida de los africanos de sus países; y puesto que las conocen bien los gobernantes, atajarlas con determinación.

Como cuanto atañe a ese Continente, se tiende a ignorar, olvidar o minimizar que tres siglos y medio de esclavización y otro de dominación colonial dejaron un África exhausta. Al producirse las independencias en la década de los ‘60 del pasado siglo, además de la brutal explotación de los recursos económicos y de su mano de obra, los africanos -en general la raza negra- se encontraban privados de los asideros espirituales y culturales que fundamentan la personalidad y crean confianza y autoestima, sentimientos imposibles de borrar del ser por ensalmo, que, inevitablemente, siguen gravitando sobre la memoria colectiva. Treinta años después, seguían viendo desde lejos, impotentes, las profundas transformaciones del mundo, y se preguntaban si de nuevo quedarían al margen del progreso. Era claro que apenas les había compensado el esfuerzo de su activa participación en la IIGM en el bando vencedor, luchando en las trincheras o sosteniendo la economía de guerra desde la retaguardia, hechos arteramente ocultados por la historiografía occidental. Pensadores y literatos africanos narraron la honda frustración al comprobar que las independencias arrancadas tras denodada lucha y montones de cadáveres no habían supuesto su liberación. Era perceptible que África seguía reclamando soberanía, libertad y niveles de desarrollo acordes con el tiempo en que vivían y era bochornosa e indignante su escasa influencia en la esfera internacional. Pese haber logrado imponer la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 -compendio de las reivindicaciones del V Congreso Panafricanista, reunido en Mánchester, Reino Unido, en octubre de 1945- seguían sin ver reconocida su dignidad por el resto de los pueblos de la Tierra. Se sucedieron las protestas en todas las capitales para exigir el fin de la opresión de unas tiranías impuestas por un modelo de descolonización que consagraba la influencia perpetua de los antiguos imperios coloniales. Tras unos meses de incertidumbre, en los que Europa pareció tomar en consideración los deseos y razones de los demócratas a lo largo y ancho del Continente, llegó de nuevo la frustración al quedar manifiesto que Occidente, sólo atento a sus beneficios económicos y su propio bienestar, seguiría sosteniendo la opresión de gobiernos crueles y cleptómanos, ajenos a los anhelos de sus poblaciones, que exigían libertad y desarrollo. Profundamente decepcionadas, sociedades inermes vivían un enésimo desengaño en sus esperanzas, tras más de medio siglo pidiendo a gritos cambios posibles y necesarios, ya que pronto fueron desestabilizadas las escasas y frágiles democracias surgidas al impulso del vendaval renovador originado en Berlín y recalado en Pretoria. En el resto del trayecto, la consecuencia más notoria fue el blindaje de las autocracias: para el ciudadano corriente, el uniformismo impuesto por la globalización actuó de escudo frente a los golpes de Estado, única forma de alternancia en sistemas políticos monolíticos, al dejar de ser «políticamente correcto» derrocar a un tirano, aunque éste hubiese obtenido el poder mediante la violencia. Por su parte, las endebles élites locales, beneficiarias de las dictaduras, tomaron nota de su precariedad y buscaron fórmulas para seguir gozando el poder.

De este modo se explica la efervescencia del período que media entre entre la caída del Muro de Berlín y los movimientos tectónicos actuales: el recrudecimiento de la inestabilidad con guerras en Liberia, Sierra Leona, Sudán, Eritrea, Etiopía, Somalia, Costa de Marfil, República Centroafricana, Congo-Brazzaville, Angola, Mozambique, Ruanda, Uganda, Burundi y la siempre recurrente en R. D. de Congo. Ciertos regímenes autoritarios lograron capear el temporal recurriendo a la ficción de unas «democracias orgánicas» o «democraturas» (Costa de Marfil, Togo, Camerún, Gabón, Guinea Ecuatorial…) y otros fueron resistiendo como podían en la cuenca del Sahel (Guinea-Conakry, Malí, Burkina Faso, Níger, Chad, Sudán…), casi siempre a base de recurrentes golpes y contragolpes alentados desde fuera, que nada preocupaban en Occidente al ser mecanismos controlados en una región dominada por Francia. Voceros interesados esparcieron los estereotipos: «atavismos culturales» y pobreza secular impedían consolidar sistemas democráticos para los que «África no está preparada». Factores que produjeron reacciones inadvertidas por la desidia y la prepotencia: un creciente malestar y una profunda desconfianza hacia Europa unía de nuevo al conjunto de los africanos: poblaciones y demócratas ante el engaño continuado; la naciente burguesía nacional al no sentirse suficientemente protegida, dado que, a su parecer, la alternancia que se produce con «excesiva frecuencia» en el mundo de «esos blancos veleidosos» podía volverse contra ellos en cualquier instante, al socaire de las nuevas doctrinas y los mensajes deducibles de sus actitudes y discursos. Así, mientras las poblaciones, conscientes de su absoluto desamparo, se resignaban a su suerte, las élites encumbradas desviaban su mirada del Norte hacia Oriente en busca de nuevos socios protectores que «respetasen su idiosincrasia» y «soberanía» y «no atosigaran» con exigencias «extravagantes» como buen gobierno, transparencia y respeto de los derechos humanos, consideradas «ideas importadas». Flirtearon primero con el mundo árabe, afín en determinados rasgos, alguno algo inestable pero con sobrados recursos. El resultado fue una firme alianza, consolidada pese al descalabro de Muammar al-Gaddafi en Libia, presidente de la Unión Africana en 2009, uno de los muñidores de tal doctrina. Vector destacado es el Banco Árabe para Desarrollo Económico en África (BADEA), organismo cada vez más influyente en la economía regional; en abril de 2014, su consejo de gobernadores aprobó el Séptimo Plan Quinquenal (2015–2019), que aportó 1.600 millones de dólares para financiar las crecientes necesidades de los países subsaharianos en diversos sectores, con atención prioritaria en el comercio bilateral, alimentación, transporte, sanidad, educación y formación de cuadros. Bajo el reclamo de la llamada «Cooperación Sur-Sur» nacieron los BRICS, foro político-económico de países emergentes constituido en 2010 como alternativa al G-7. Componen su nombre las iniciales de los países promotores: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica; Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía se incorporaron en enero pasado. Junto a ellos, también Turquía se ha volcado con África. Por su importancia, China merece un análisis más minucioso, que abordaremos en una próxima entrega.

En este contexto se produce el triunfal regreso de Rusia a África, cuya trascendencia resulta indudable. Si bien es pronto para calibrar sus efectos, sí parece claro que coloca de nuevo al Continente como escenario destacado de la renovada «Guerra Fría». Baste por ahora anotar el inusitado dinamismo diplomático, político y sobre todo militar desplegado por Moscú en la última década. Mercenarios del Grupo Wagner están en el meollo de los actuales conflictos en Libia, Malí, República Centroafricana, Mozambique y Madagascar, aunque, sobre todo desde su descabezamiento tras la misteriosa desaparición de su fundador, Yevgueni Prigozhin, en puridad no sean «tropas rusas» sino soldados de fortuna que prestan sus servicios al mejor postor a cambio de dinero en efectivo o lucrativas concesiones mineras. Pero, dados sus antecedentes en el Donbás, Ucrania o Siria, no cabe duda de que, al menos psicológicamente, actúan según los intereses del dirigente ruso, Vladímir Putin. En nuestra percepción, la novedad que altera la situación precedente es la creciente implicación rusa en el rearme de numerosos Estados africanos mediante el suministro de armas e instructores, acuerdos militares y la creación del «Cuerpo Africano», dependiente del Ministerio de Defensa, estrenado para «proteger» a los dirigentes de Eritrea y Burkina Faso, con vocación de actuar en el conjunto de la región. Que otros países no tardasen en solicitar unirse a la sólida alianza estratégica establecida por Moscú con Asmara y Uagadugú permitió a Putin anunciar, durante la cumbre afro-rusa de San Petersburgo de julio del pasado año, que había concluido acuerdos militares con 40 países africanos, dato que le sitúa como el actual arsenal de naciones africanas tan diversas como Eritrea, Etiopía, R. D. de Congo, Camerún, Guinea Ecuatorial y Sao Tomé-Príncipe. Según aseguró el presidente ruso, dicha «cooperación técnico-militar» está destinada a «fortalecer la capacidad defensiva de los países del continente», suministrará «una amplia nomenclatura de armas y equipos de defensa» y «una parte de las armas se entregarán a estos países de manera gratuita». En declaraciones más recientes, su enviado especial para África y Oriente Medio, Mijaíl Bogdánov, prometía «asistencia militar cualitativa ilimitada».

La proliferación de «cumbres» y Foros Económicos, o el inusitado protagonismo de la Asociación Rusia-África, establecida en 2016, demuestran, asimismo, el resurgir de Moscú como potencia con vocación global y su influencia cada vez mayor en el Continente en los últimos seis años. Peso específico que retoma por reflejo, debido al prestigio acumulado por la Unión Soviética (URSS), rentabilizado ahora con habilidad por el actual inquilino del Kremlin. En efecto, desde el estrepitoso fracaso de Konstantín Pobedonóstsev, ministro del zar Alejandro III, que ordenó establecer una base colonial en Sagallo (en la actual Yibuti) a finales de 1888, inmediatamente abortado por Francia, no se conocía a Rusia ambición colonial alguna en África. Finalizada la IIGM, la URSS se implicó activamente en la descolonización africana desde su preeminente posición en la ONU. A este respecto, cabe recordar su comprometida defensa de la legalidad encarnada por Patrice Lumumba durante la crisis congoleña en 1960. Conseguidas las independencias, dirigentes como Kwame Nkrumah (Ghana), Modibo Keita (Malí) y Sékou Touré (Guinea-Conakry), y posteriormente Mathieu Kérékou (Benin), Marien Ngouabi (Congo-Brazzaville), Francisco Macías Nguema (Guinea Ecuatorial) y Robert Mugabe (Zimbabue), sin ser comunistas «sensu stricto», intentaron emular la estrategia estatista para superar el legado colonial y estimular el crecimiento económico, para lo cual solicitaron y obtuvieron la asistencia soviética y de otros países del bloque oriental. Los movimientos de liberación surgidos en las colonias portuguesas (MPLA en Angola, FRELIMO en Mozambique y PAIGC en Guinea-Bissau y Cabo Verde) contaron desde el principio con la solidaridad soviética, por sí mismos y cuanto representaban, pero también un componente de la estrategia del Pacto de Varsovia en su enfrentamiento contra la OTAN, a la que se había adherido en 1949 la dictadura fascista imperante en Portugal. Igual sucedió en África Austral: con la institucionalización del sistema segregacionista en Sudáfrica en 1948, conocido como «apartheid», el Congreso Nacional Africano (CNA), principal movimiento antirracista, inicialmente pacifista, radicalizó sus protestas, sobre todo ante la violenta escalada represiva que culminó en la matanza de Sharpeville en marzo de 1960. Mientras Occidente se mostraba indiferente, condenaba con tibieza tan inhumanos métodos y burlaba las sanciones internacionales impuestas al Gobierno de la minoría blanca, la URSS apoyó desde el principio las reivindicaciones de la mayoría negra contra su exclusión política, económica y social. Del mismo modo, la guerrilla nacionalista y antirracista de Zimbabue (Rodesia del Sur) contó con el aval de los «países progresistas». Aunque la política africana soviética no siempre se ajustase a los ideales «solidarios» e «internacionalistas» proclamados, la ideología jugó papel importante en aquel contexto. El marxismo-leninismo se basa en la lucha de clases y la naturaleza agresiva del imperialismo; visión compartida con una África deseosa de liberarse de sus rémoras históricas. Cuando los maoístas chinos desafiaron el liderazgo soviético en la década de 1960, Moscú reaccionó redoblando sus «credenciales antiimperialistas» en el entonces llamado Tercer Mundo. De ahí que, secundada por Cuba, apoyase de modo firme la sublevación militar que, en septiembre de 1974, canalizó el descontento acumulado en Etiopía contra el absolutismo del emperador Haile Selassie, pese a que el cabecilla de aquella asonada, el coronel Mengistu Haile Mariam, desencadenara el «Terror Rojo» y encarnase uno de los peores regímenes genocidas de aquella África oscurantista, junto a Idi Amín (Uganda), Mobutu Sese Seko (R. D. de Congo), Jean-Bedel Bokassa (R. Centroafricana), Gnassingbé Eyadéma (Togo), Sékou Touré (Guinea-Conakry) y Francisco Macías Nguema (Guinea Ecuatorial). Si se considera a los primeros bastiones de Occidente, los dos últimos aparecían como «vanguardia del antiimperialismo», sin que importasen en ninguno de los bloques en pugna las atrocidades de sus «pupilos». La URSS, de nuevo junto a Cuba, también se implicó de lleno en la guerra civil de Angola, iniciada cuando Sudáfrica invadió el país en noviembre de 1975, en un intento de impedir que el MPLA, ganador de las elecciones, tomase el poder. Sudáfrica y Estados Unidos preferían en Luanda a alguno de sus rivales, el FNLA o UNITA, considerados «afines a Occidente». Paralelamente, el «bloque progresista» apoyaba a la SWAPO, organización de la insurgencia soberanista de Namibia, territorio ocupado por Sudáfrica. Conflictos en que, indirectamente, Guinea Ecuatorial, aún bajo la férula de Macías, tuvo un involuntario protagonismo. El éxito moral y militar de la intervención soviético-cubana contribuyó a afianzar su prestigio en África. Por el contrario, fue un serio revés para los intereses occidentales, sobre todo estadounidenses, en la región.

Putin rentabiliza ahora aquella siembra. Ante el «estancamiento» económico y político provocado, entre otros factores, por la larga guerra en Afganistán, la «perestroika» introducida por el nuevo secretario general del Partido Comunista (PCUS), Mijaíl Gorbachov, redujo a mínimos la presencia soviética en África después de 1989. Pareció que, tras el colapso y disolución de la URSS, Rusia quedaba menguada o anulada en la escena internacional. La controvertida anexión de Crimea en 2014 y, sobre todo, la impopular invasión de Ucrania en 2022 impulsan a Moscú a procurarse alianzas y fuentes de abastecimiento de materias primas, al tiempo que persigue el aislamiento de Occidente para reafirmar su presencia y contrarrestar las sanciones impuestas. Objetivos a corto, medio y largo plazo que cubre su renovado vínculo con una África desencantada de su relación con Occidente. Como en los tiempos de la URSS, el discurso antioccidental del Kremlin enlaza con los intereses de las élites africanas que, demagógicamente, invocan agravios históricos para justificar el inexplicable atraso de sus riquísimas naciones. Ejemplo prístino es Teodoro Obiang Nguema. Carente de apoyos internos tras casi medio siglo al frente de Guinea Ecuatorial, denostado por el Occidente que le aupó y protegió, debido a su implacable sistema y la corrupción de su régimen, encarnada por él mismo y familiares directos, que han dilapidado los ingentes recursos y mantienen en la miseria a su población, pretende restablecer los estrechos vínculos entre Moscú y Malabo bajo Macías para que Rusia «blinde» su «dinastía». Por eso se amistó con Bielorrusia, fiel aliado de Putin, que acaba de enviar alrededor de un millar de soldados para su protección personal.

Ciertamente, Rusia espera obtener réditos sustanciales: alinear a los africanos hacia su visión política del mundo y conseguir votos en la Asamblea General de Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad y demás foros. Además de apuntalar gobiernos oligárquicos para consolidar la alianza, con el suministro de asesores y material bélico asegura ventajasestratégicas en zonas relevantes como Sudáfrica, donde ya practican ejercicios navales conjuntos, o Sudán, donde avanza la construcción de una base naval en el Mar Rojo, frente a las costas de Arabia Saudita. Sin olvidar losintereses económicos y comerciales en un Continente abundante en pesquerías, maderas, hidrocarburos y minerales diversos. Sergey Mochalnikov, viceministro de Energía, declaraba en febrero de 2023: «Nuestras compañías están interesadas en asociaciones mutuamente beneficiosas y están listas para identificar e implementar proyectos prometedores; estudiamos la posible contribución empresarial rusa al proyecto del sistema de transmisión de gas en África Central». En julio del mismo año, los mandatarios presentes en San Petersburgo durante la II Cumbre Rusia-África expusieron ante Putin la queja generalizada de que Moscú ponía en riesgo la seguridad alimentaria mundial al suspender el pacto con Ucrania y bombardear sus puertos, y su rechazo a prorrogar el pacto del mar Negro; respondió que la producción de su país sustituiría las exportaciones de cereal ucraniano, ya fuese con fines comerciales o como ayuda humanitaria, y prometió suministrar con urgencia entre 25.000 y 50.000 toneladas de grano gratuito a Eritrea, Somalia, Burkina Faso, Malí, República Centroafricana y Zimbabue.

No es menor la penetración cultural. La URSS, Cuba y demás «democracias socialistas» concedieron becas, préstamos y subvenciones a numerosos estudiantes de países que pretendían un «desarrollo no capitalista»; retomando el programa, Moscú ha firmado recientemente convenios de cooperación cultural, científica y tecnológica con diversos Estados africanos. Según el digital Semafor Africa, el Kremlin ha puesto en marcha un amplio programa para acelerar el aprendizaje del ruso en el Continente; desde 2023, miles de jóvenes reciben de forma gratuita clases virtuales y presenciales de lengua y cultura rusas, con el objetivo de «estrechar lazos» y facilitar el contacto con autoridades y población. Proliferan los «Centros de Educación Abierta», academias adscritas a Universidades locales. La educación, tradicional coto de las antiguas potencias coloniales, se convierte en otro frente en la renovada «Guerra Fría» que, como antaño, tiene África como escenario relevante entre las regiones geopolíticas en disputa. Son ya visibles ciertos efectos: fuentes diversas confirman la activación de grupos subvencionados en Ghana y otros lugares para organizar manifestaciones prorrusas. Al tiempo, surgen voces críticas, como el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil (GTSC) de República Centroafricana; Paul Crescent Béninga, su portavoz, dice tener «la impresión de que simplemente hemos cambiado de amo. Dejamos Francia para doblegarnos bajo el yugo de Rusia».

Artículo redactado por Donato Ndongo-Bidyogo.

Imagen: © By Universalis – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114238632